Mythanisch

In ganz Mythanien wird „Mythanisch“ gesprochen, so dass sich alle Völker – und damit auch Menschen und Elfen – mit ein- und derselben Sprache verständigen können.

Diese Sprache des gemeinen Volkes wird im Buch „Mythanien – Im Licht der Lúthis“ mit der deutschen Sprache gleichgesetzt.

Altelfisch (Sajadalahana)

Es gibt jedoch auch einige Elfen, welche imstande sind „Altelfisch“ zu verstehen, zu lesen und sogar zu sprechen. In Taamalie trifft dies vor allen Dingen auf die Bibliothekarin Leyana, die Dorfälteste Thanée und die Lúthis-begabten Corgius und Platina zu.

Das Altelfische unterscheidet sich erheblich vom Mythanischen, so dass die Aussage altelfischer Inahlte ohne Sprachkenntnisse nicht zu erahnen ist.

Sajadalahana ist klangvoll, vokal- und buchstabenreich, aber wortarm. Es hat einen schönen, aber nicht kitschigen Klang. Den besten Einblick ins Altelfische bekommen wir in „Mythanien – Im Licht der Lúthis“ durch Platinas Gedicht, welches sie Cself rezitiert:

Odora amisato sate (Die Odoren wiegen im Wind)

Ekiae amatasia lae die (Die Sonne scheint auf uns herab)

Ige amakie aya (Der Fluss schneidet das Land)

Sanani amadana gala (Der Boden trägt unsere Füße)Ini isaekaba amate ini isaekaba (Deine Hand nimmt meine Hand)

Sitasamara s esasi kahe (Liebe ist in der Luft)

Tasare enatakefare (Alles ist perfekt)

Amidu talinia ini siladu (Es fehlt nur noch dein Kuss)

Aussprache des Altelfischen

Von der Perspektive eines deutschen Muttersprachlers ist das Altelfische nicht schwierig auszusprechen. Jedoch gibt es einige Unterschiede, die es zu erlernen gilt:

- Diphtonge werden getrennt ausgesprochen: Doppelvokale wie in „Amakie“ werden einzeln ausgesprochen. Es heißt also „A-ma-ki-e“ und nicht „A-ma-kie“.

- Das „s“ wird scharf ausgesprochen: Siladu (Kuss) z.B. wird „ßiladu“ ausgesprochen.

- Die Betonung liegt selten auf der ersten Silbe: O’dora, Sa’nani, Ta’sare.

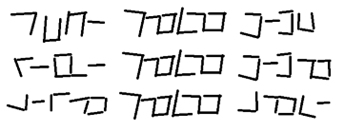

„Stöckchenschrift“ (Sprache der Eistrolle)

Aus einem Entwurf von 2015:

Es war die Sprache der Trolle, Stöckchenschrift, wie man sie in Mythanien abwertend nannte, da jedes Wort mithilfe einer Handvoll Zweige dargestellt wurde, die jeder Troll gebündelt mit sich trug und zum Kommunizieren schwungvoll auf den Boden geworfen und mit wenigen Bewegungen arrangiert hat. Trolle waren wortkarg, so wortkarg, dass sie es selbst in Gesellschaft bevorzugten sich stumm die Stöcke auf den Höhlenboden zu schmettern als ihren gewaltigen Sprechapparat in Gang zu setzen. Den Zeitverlust glich die schnörkellose und direkte Sprache mühelos aus. Es war eine einfache Sprache, die aus nur dreizehn Buchstaben, dreizig Silben und rund fünfhundert kurzen Wörtern bestand. […] Jedes Wort in der Stöckchensprache besaß dieselbe Länge und setzte sich aus zwei der dreizig Silben zusammen, deren kurze, dumpfe, dunkle Klänge der Kargheit der Firnwälder Höhlen entsprach, von deren Wänden das Schallen der Stöckchen einst widerhallte.